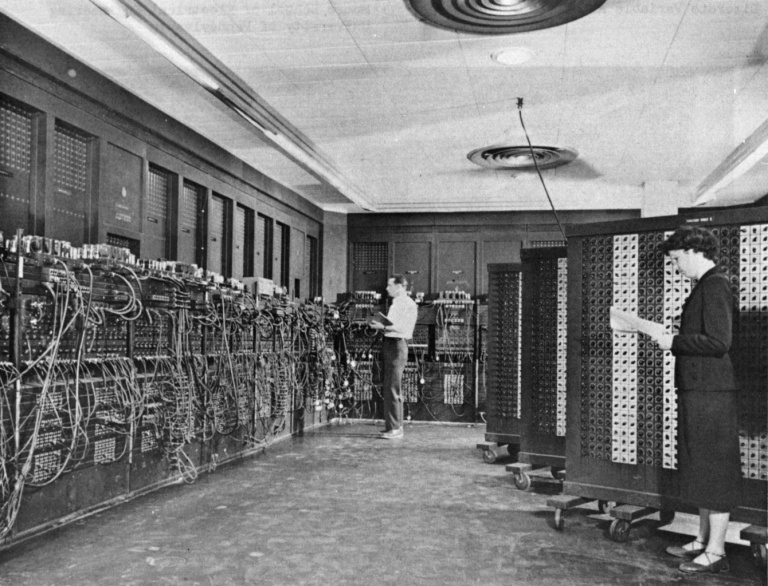

Lorsque l’informatique a fait ses débuts, la conception et la fabrication d’un ordinateur relevait presque de l’artisanat. Les puces telles que nous les connaissons aujourd’hui n’existaient pas, et ce sont les composants électroniques de base (résistance, tubes à vide, relais) qui étaient directement assemblés pour donner naissance à des machines pleines de « qualités » : à la fois très encombrantes, gourmandes en énergie et peu fiables…

A titre d'exemple, l'ENIAC, considéré comme le père de nos ordinateurs modernes, et commandé dans les années 40 par l'armée américaine pour compiler des tables de tirs et effectuer des calculs balistiques, pesait la bagatelle de 30 tonnes et s'étalait sur 160 mètres carré. Autant dire que l’arrivée du transistor, pour remplacer les tubes à vide et les relais, a été une première évolution plus que bienvenue, permettant de gagner sur tous les plans, et en particulier sur l’encombrement et la fiabilité, les tubes à vide (souvent dotés d'enveloppes en verre) étant aussi fragiles que volumineux. Mais ce n’était évidemment que la première étape avant la véritable révolution : celle du circuit intégré, qui est toujours au cœur de nos puces d’aujourd’hui.

L’ENIAC, considéré comme le premier vrai ordinateur totalement électronique

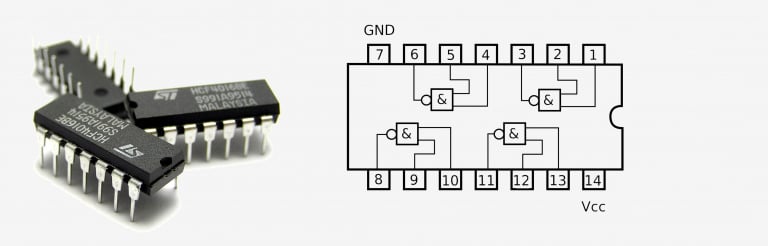

Arrivés au milieu des années 1960, les circuits intégrés consistent, comme leur nom l’indique, à rassembler plusieurs composants électroniques élémentaires au sein d’un seul. Très basiques, ces derniers se contentaient au départ d’implémenter quelques portes logiques indépendantes les unes des autres, chacune de ces portes étant elle-même constituée de quelques transistors (pour mémoire, les portes logiques sont des circuits effectuant des opérations basiques sur des bits, représentés par des tensions électriques : une tension haute pour représenter 1 et une tension basse pour représenter 0). On pouvait par exemple trouver des puces à quatorze pattes intégrant quatre portes logiques ET (porte dont la sortie est au niveau haut quand les deux entrées sont au niveau haut), reliées chacune à trois des pattes.

Circuit intégré de série 7400, intégrant quatre portes logiques indépendantes NON-ET

Si l’« intelligence » du processeur restait dévolue à des circuits traditionnels, reliant entre elles ces puces de base, l’arrivée des circuits intégrés a permis de gros gains en compacité, mais aussi en facilité d’assemblage et de maintenance. Une porte logique ne nécessitait par exemple plus qu’une soudure par entrée et par sortie, éliminant les soudures intermédiaires entre les transistors constituant la porte. D’autre part, les réparations se faisaient désormais en détectant et en remplaçant les puces défectueuses.

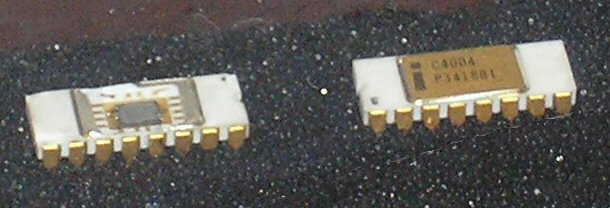

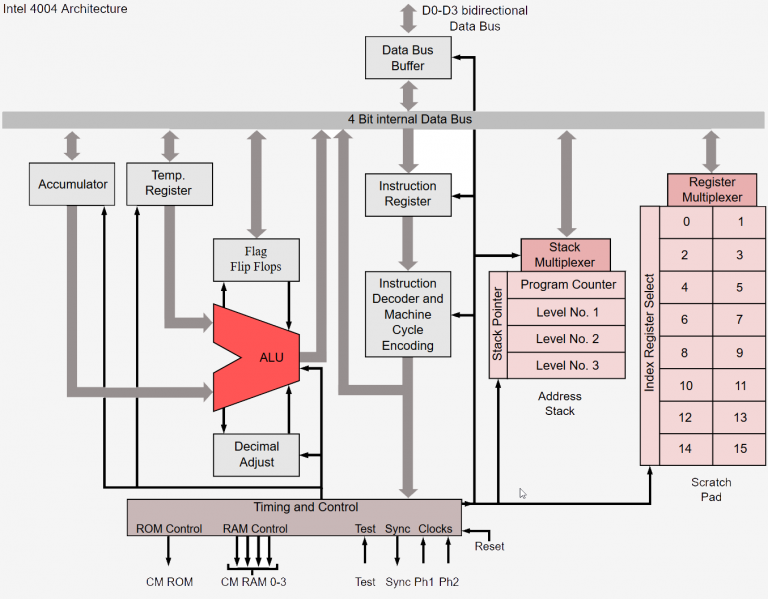

C’est en 1971 qu’a eu lieu la seconde révolution : l’arrivée du tout premier microprocesseur Intel 4004. Pour la première fois, tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d’un processeur (décodeur d’instructions, registres, unité de calcul sur des entiers…) étaient intégrés au sein d’une petite puce à seize broches et de moins d’un centimètre-carré (quelques cm² avec son boîtier), cette dernière étant fabriquée en masse et commercialisée pour une poignée de dollars.

L'Intel 4004 : un processeur 4 bits, comprenant 2300 transistors, et filant à 740kHz !

Avec ses 2300 transistors, sa fréquence de 740 kHz (oui, kilo…) et ses 46 instructions, ce processeur 4 bits était bien entendu très loin de la complexité des modèles actuels, dont les transistors se comptent en milliards. Toutefois, le 4004 est bel et bien le père des Core Intel et autres AMD FX, et on retrouve dans un processeur d’aujourd’hui des versions survitaminées des unités qui composaient déjà le 4004 : un décodeur d’instructions, une ALU (Arithmetic Logical Unit), qui sert à effectuer des calculs arithmétiques (addition, soustraction, négation…) sur des entiers et des booléens, et un ensemble de registres, qui servent à stocker temporairement des données.

Cependant, si le 4004 intégrait bien tout le nécessaire pour traiter les 46 instructions qu’il gérait, il devait tout de même être associé à diverses autres puces : mémoire de travail (RAM), mémoire de stockage (ROM), contrôleur mémoire, contrôleur d’entrée-sortie… De même, le développement des applications le concernant fut tel, qu'il se retrouvera rapidement à l'étroit dans son architecture de base, l'obligeant à se doter de nouvelles unitées annexes : les coprocesseurs.