Si l'on a pu voir que certaines musiques marquent par le scénario parfois complexe du jeu qu'elles mettent en exergue, cette condition est loin systématique. Un simple contexte peut amplement suffire, comme un combat ardu contre un adversaire de poids. C'est de cette façon que la musique de combat contre les deux Maîtres (Peter et Red) dans Pokémon Version Or, Argent et Cristal a imprimé chez beaucoup de joueurs un souvenir indélébile et exaltant. Ce qu'on relève plus rarement, c'est qu'au-delà de son aspect épique, le morceau est aussi le témoignage historique d'un style d'écriture propre à une console ancienne, mais qui reste néanmoins toujours influent dans la sphère vidéoludique.

Voici une chronique vidéo qui n'est pas vraiment une chronique vidéo. L'idée de VGM (Video Games Music) est en fait de vous présenter un thème musical issu d'un jeu vidéo, ancien ou récent, et d'en faire une analyse écrite afin de comprendre pourquoi il fut marquant, que ce soit pour ses pures qualités musicales ou pour son utilisation en jeu. Puisqu'il s'agit d'une analyse, tout est potentiellement sujet à débat.

Si vous avez pris le temps d'écouter entièrement la première vidéo en lisant l'introduction, vous aurez noté que deux versions de la musique de combat contre les maîtres y sont présentes : l'originale puis sa reprise dans les remakes Pokémon Version Or : HeartGold et Argent : SoulSilver sur DS. Vous avez donc déjà pu vous amuser à lister les nombreuses différences flagrantes pour l'oreille : dans la reprise en effet, le tempo est sensiblement plus lent, l'orchestration est, en toute logique, plus riche car elle utilise un répertoire de sons (souvent appelés VST) mieux identifiables et variés. Certaines harmonies ont même été ajoutées entre-temps (dans l'introduction par exemple), bien que l'origine de la mélodie (le thème d'ouverture de Pokémon Version Rouge/Bleu) soit toujours bien reconnaissable. Mais l'élément important sur lequel nous nous pencherons dans un premier temps est l'absence de percussions de la première version, lié au fonctionnement sonore sur Game Boy.

Bruitages ou percussions ? Un choix épineux

Il y a un peu plus d'un an, nous avions vu en étudiant la musique de Lavanville dans Pokémon Version Rouge que la petite console portable était limitée en terme de sonorités instrumentales. Pourtant, des percussions ne sont pas une chose impossible sur ce système, puisqu'on en trouve par ailleurs beaucoup dans les bandes-son des deux premières générations pokémon, comme par exemple sur la Route 30. Cependant, si vous avez un jour tendu attentivement l'oreille dans ces jeux, vous avez pu constater qu'aucune musique de combat n'est accompagnée de percussions, un choix esthétique qui peut sembler particulièrement étrange pusique cette catégorie d'instruments rime généralement avec dynamisme, et que dynamisme et combat sont très souvent associés. La raison de cette absence est en réalité toute bête puisqu'elle est liée aux contraintes techniques de la Game Boy. Pour mieux les comprendre, nous allons donc nous pencher un peu plus sur son fonctionnement.

Il se trouve que les sons des attaques sont en grande partie constitués de bruit, et utilisent donc le seul et unique canal permettant d'en générer : le quatrième. Mettre des sons percussifs en accompagnement des musiques de combat pose alors un problème de taille : en effet, à chaque fois qu'une attaque est lancée, la piste percussive en cours doit s'interrompre, jouer le bruitage adéquat (qui peut durer plusieurs secondes), avant de revenir à sa fonction première. Le résultat serait trop dérangeant et désagréable pour l'oreille, et il est probable que le compositeur ait alors choisi de faire une croix sur la rythmique pour compenser avec autre chose. Mais les soucis ne s'arrêtent bien évidement pas là.

De l'art de faire des compromis

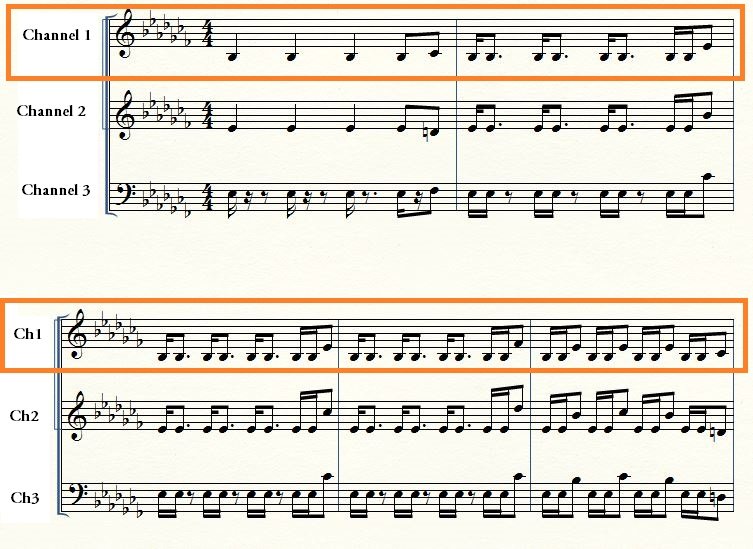

Au-delà de l'aspect rythmique, la partie harmonique se trouve être également compliquée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si nous faisons abstraction de la piste de bruit, qui ne produit théoriquement pas de hauteurs fixes, nous nous retrouvons avec trois canaux. Hors, si l'on considère que l'un de ces canaux doit servir à jouer la mélodie, il n'en reste en toute logique logique plus que deux pour l'orner d'harmonies. Le premier problème est qu'un accord en musique tonale se constitue au minimum de trois sons (et souvent de plus). Le nombre de canaux restant est donc un peu juste, ce qui oblige les compositeurs à compenser en arpégeant sur des valeurs rythmiques courtes pour faire entendre leurs harmonies (il s'agit là d'une méthode qui a été beaucoup utilisée au cours de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère 8-bit), mais également pour apporter plus de dynamisme aux morceaux.

Vous avez sans doute déjà entendu le mot sans forcément savoir ce qu'il signifie, et la fameuse chanson des Aristochats en constitue une très bonne définition : faire des arpèges consiste à égrener une à une les notes d'un accord plutôt que de le plaquer en une fois. L'accompagnement au piano joué par les chatons est constitué d'arpèges tout du long, jusqu'à la fin où ils plaquent les accords en sautant sur les touches...

Affreux, n'est-ce pas? Non seulement la musique est sans cesse interrompue par certaines attaques, mais en plus la partie jouée par ce canal est écrite d'une façon qui peut sembler assez décousue à l'écoute. Car le véritable défi n'est ici pas d'écrire une voix indépendante pouvant s'écouter seule, mais plutôt de faire en sorte que le joueur ne soit pas gêné par ses disparitions intempestives pouvant survenir n'importe quand. Si l'on regarde par exemple plus en détails l'introduction du morceau ci-dessous, on constate que tandis que la mélodie et la basse jouent la même note à une octave d'écart, le premier canal se situe entre les deux, à la quinte, là où sa disparition ne trouble pas l'important unisson qui caractérise cette partie de la pièce, ou bien produit des notes qui sont déjà jouées aux autres voix (à partir de la mesure 5). Le phénomène va se répéter une grande partie du morceau, à l'exception de quelques notes de passages secondaires qui pourront s'éclipser sans trop dénaturer l'ensemble. Et le tout est effectivement réussi puisque le thème est resté mémorable.

D'évolutions en petites révolutions

Très vite, les choses ont changé. Avec le passage à la Game Boy Advance, plus de pistes ont été mises à disposition des compositeurs, avec de nouvelles VST bien plus variées et des contraintes techniques assouplies. Dès Pokémon Version Rubis/Saphir/Emeraude, Junichi Masuda, qui continue encore aujourd'hui d'écrire la plupart des thèmes de combats en plus de ses autres fonctions (et de l'arrivée de nouveaux compositeurs tels que Go Ichinose et Shôta Kageyama), a pu laisser parler sa passion pour les cuivres et les percussions dans des morceaux au style nouveau, bien que mettant toujours en valeur l'aspect mélodique, comme on peut l'entendre ci-dessous.

Par la suite, de console en console, les possibilités se sont multipliées, et aujourd'hui, tout est désormais possible, ou presque. Dans une interview donnée à l'occasion de la sortie en disque de l'OST de Pokémon HeartGold/SoulSilver, les compositeurs déclaraient avoir pris un grand plaisir à réécrire comme ils le souhaitaient des morceaux qu'ils n'avaient pas pu orchestrer selon leurs souhaits à l'époque. Il est vrai qu'entre-temps, la conception des musiques de combat a bien changé et que l'idée de dynamique a été renouvelée. La partie rythmique, autrefois difficile à concevoir, a pris une place majeure dans les derniers jeux, et particulièrement dans les versions X/Y dont les thèmes s'articulent le plus souvent autour d'accords à la tenue plus longue et aux arrangements plus sobres, soutenus par des phrases percussives plus complexes et désormais au premier plan. Pourtant, on peut encore sentir l'influence à moindre échelle des premiers thèmes dans la structure de ceux illustrant des combats importants, comme celui de Dianthéa. Il est vrai qu'un grand nombre de compositeurs aujourd'hui célèbres reconnaissent les enseignements qu'ils ont tirés de cette difficile époque, tout en espérant ne jamais revenir à ce stade où la frustration et la compensation les menaient à créer ce qui les feraient connaître. Par ailleurs, aujourd'hui, bien qu'on en parle rarement, l'incidence que le sound design peut avoir sur la musique est toujours prise en compte comme l'une des bases de l'interactivité. De nombreux autres thèmes de combat ont d'ailleurs été créés entre temps, et mériteraient d'être cités, quels sont vos favoris?